Wie man mit Devolo auch alte Häuser kabellos vernetzen kann

WLAN und Powerline sind ideale Optionen, ein Heimnetzwerk aufzubauen – vorausgesetzt, man wohnt in einer modernen Wohnung oder einem neuen Haus. An Altbauten scheitern diese Technologien oft: Die Funksignale schaffen es oftmals nicht durch altes Gemäuer, vor allem, wenn diese mit Rigips-Platten verkleidet sind, und auf alten Elektroinstallationen finden sich so viele Störfaktoren, dass die Datenübertragung via Stromkabel auch nur unbefriedigende Übertragungsraten zulässt. Ich selbst habe jahrelang mit diesen Problemen gekämpft – und mit dem Gigagate von Devolo nun endlich eine brauchbare Lösung für mein Problem gefunden.

Das Devolo Gigagate stellt eine Highspeed WLAN Bridge dar – jedes Gerät, das über einen Ethernet-Anschluss verfügt, kann hier wie an einen normalen Router oder Switch angeschlossen werden. (c) 2017 Uwe Fischer

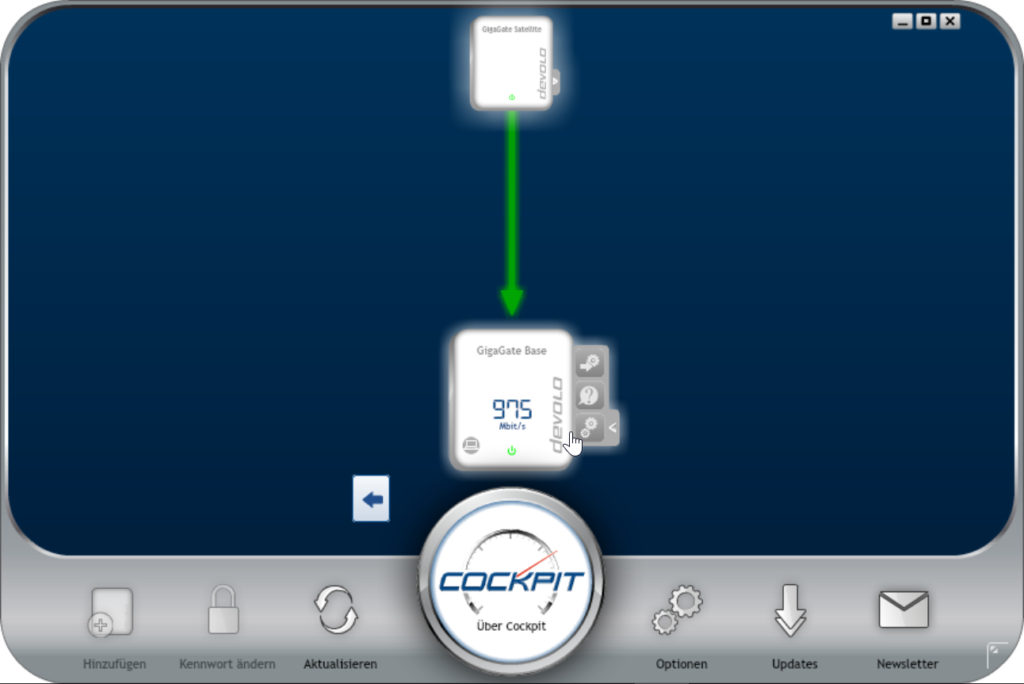

Rigips-Platten sind eine einfache, effiziente Lösung, um aus groben, unebenen Mauern einen angenehmen und hübsch anzusehenden Wohnraum zu gestalten, sind allerdings der Feind von Funkwellen – schon eine einzige Wand kann ein WLAN-Signal so abschwächen, dass ein vernünftiges Arbeiten nicht mehr möglich ist, wenn der Router im Nebenraum steht. Das Gigagate von Devolo arbeitet basiert zwar auch auf der WLAN-Technologie, jedoch werden die Daten über vier Antennen gleichzeitig ausgestrahlt. Durch die Bündelung kann theoretisch ein Durchsatz bis zu zwei Gigabit pro Sekunde erreicht werden, und sogar in meinem funkwellenfeindlichen Ambiente, bei dem mit herkömmlichen WLAN überhaupt kein Durchkommen ist (Büro und Wohnbereich durch einen Gang getrennt, und jede Wand dazwischen mit Rigips verkleidet), konnte ich eine Übertragungsgeschwindigkeit von 975 Megabit pro Sekunde erreichen – das entspricht in etwa der Performance eines herkömmlichen LAN-Kabels, dessen professionelle Verlegung mir auf Grund der baulichen Gegebenheiten immer zu aufwändig war.

Das Gigagate ist eine „Highspeed WLAN Bridge“, eine Funkbrücke: Die Basis-Einheit wird direkt am Router angeschlossen, und in dem Raum, der mit Internet versorgt werden soll, wird ein so genannter Satellit aufgestellt. An letzterem befinden sich fünf Netzwerkbuchsen, an die nun verschiedene Geräte vom smarten Fernseher über ein Internet-Radio oder ein NAS-Laufwerk bis hin zum PC angeschlossen werden können – es funktioniert mit jedem Gerät, das dem Ethernet-Standard entspricht, wobei eine der Buchsen auch Highspeed-Ethernet mit einem Gigabit pro Sekunde unterstützt. Damit ist das System auch für hochqualitative Multimedia-Anwendungen inklusive High End Audio und Video Streaming einsetzbar.

Mit einem echten Durchsatz von 975 Megabit pro Sekunde sind auch High End-Anwendungen problemlos möglich.

Zusätzlich fungiert der Satellit noch als WLAN-Access Point, das heißt, man kann sich auch kabellos mit dem Smartphone oder Tablet bei voller Performance mit dem Internet verbinden, indem sich das Endgerät nicht beim Router selbst, sondern bei dem Gigagate-Satelliten einloggt.

Das Starterkit, bestehend aus Basisstation und einem Satelliten, kostet 230 Euro, jeder zusätzliche Satellit schlägt mit 140 Euro zu Buche. Eine Basis kann bis zu acht Satelliten versorgen, sodass mit Gigagate problemlos ein ganzes Haus samt Terrasse und Garten vernetzt werden kann.