Mehr als nur ein intelligenter Lichtschalter

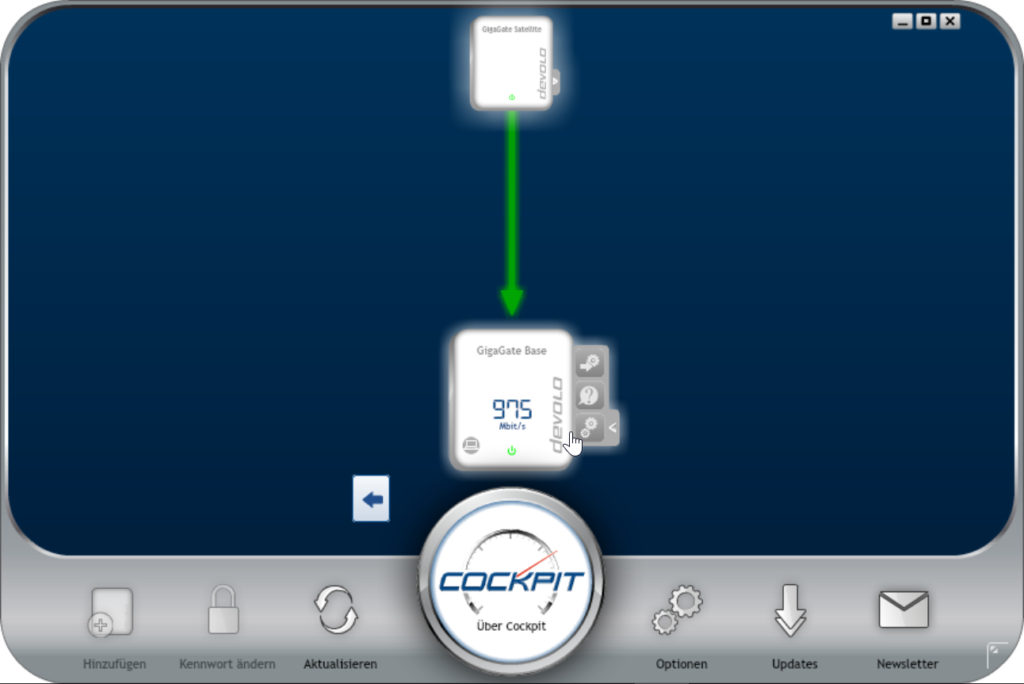

Der deutsche Netzwerk-Hersteller Devolo hat seine Powerline-Produkte jetzt um ein umfangreiches Sortiment an Komponenten zur Heimautomatisierung erweitert. Schalt- und Messsteckdosen sind ebenso im Portfolio enthalten wie Bewegungsmelder, Tür- und Fenster-Sensoren oder Rauchmelder, und in Zukunft sollen noch etliche weitere Elemente hinzukommen. Wir haben das System einem ausführlichen Praxis-Test unterzogen.

Eine Auswahl von Schalt- und Steuerelementen aus dem Home Control Portfolio von Devolo. (c) 2015 Uwe Fischer

Die Home Control Zentrale wird, der Tradition des Herstellers folgend, über dLAN, also das Netzwerk aus der Steckdose mit dem Internet verbunden, aller anderen Komponenten kommunizieren dann allerdings über den Funkstandard Z-Wave miteinander. Die Aktivierung ist relativ einfach und erfolgt über die Cloud. Für manche Benutzer mag es auf den ersten Blick abschreckend klingen, dass alle Daten irgendwo im Internet liegen, dafür ermöglicht es dieses Konzept aber, auf einfache Weise das Home Control System auch von unterwegs aus per Handy zu kontrollieren. Die zugehörige App ist kostenlos, für die Erstinstallation wird allerdings ein PC mit einem Web-Browser benötigt.

Die online erstellten, logischen Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Komponenten werden übrigens lokal in der Home Control Zentrale gespeichert. Das ganze System funktioniert also auch, wenn beispielsweise das Internet ausfällt, oder bewusst abgeschaltet wurde. Allerdings sind dann natürlich auch die Fernbedienungs-Funktionen deaktiviert, die Anlage folgt stur den eingestellten Vorgaben.

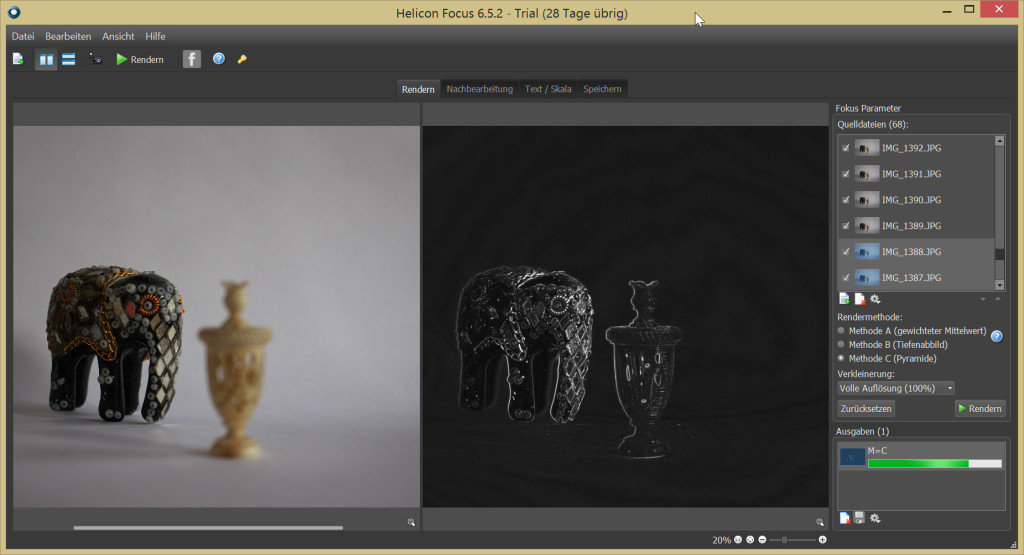

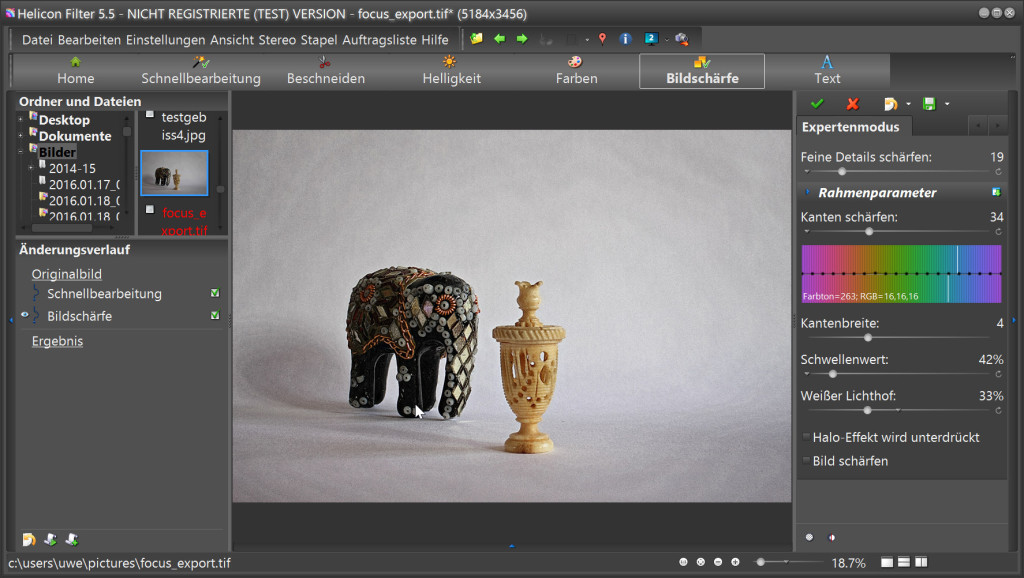

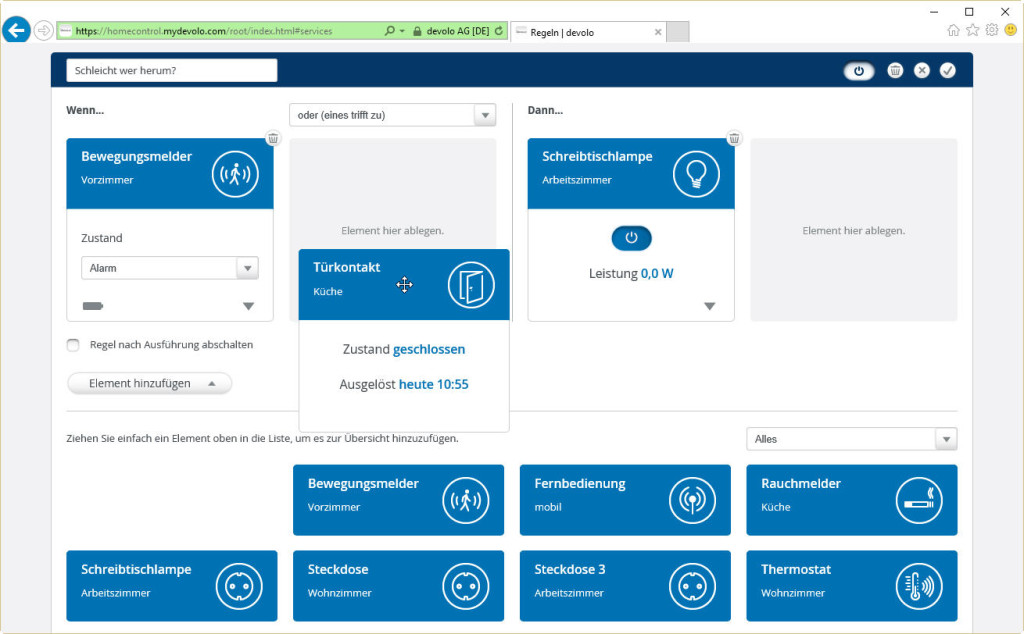

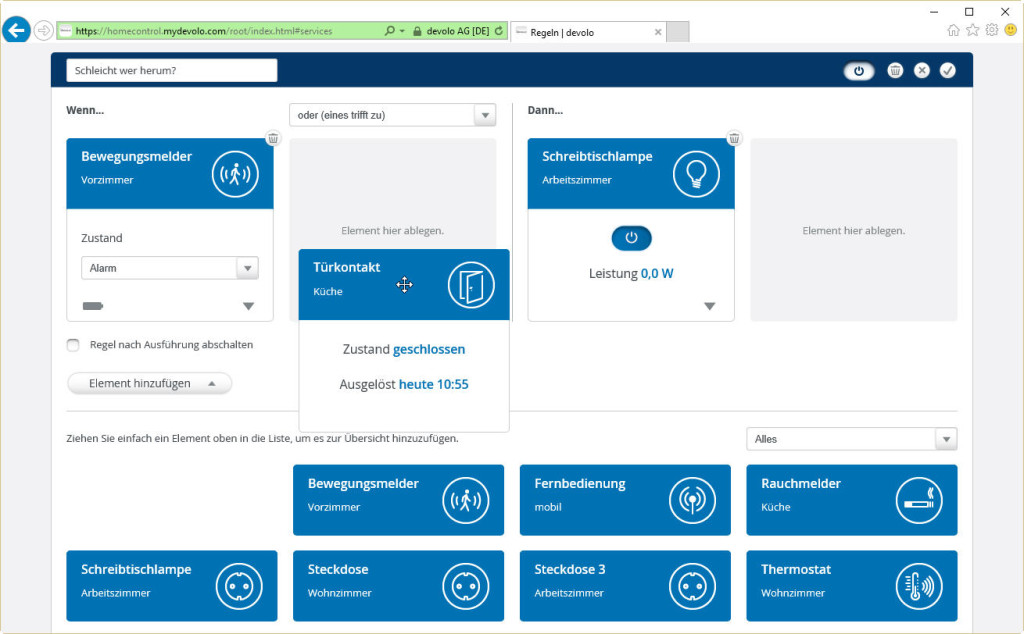

Die Programmierung der Home Control ist zwar auf den ersten Blick sehr einfach, da man nur einfach Geräte-Icons auf dem Computer-Bildschirm verschieben muss, und der Anwender auch durch kleine Video-Tutorials bei der Einrichtung unterstützt wird, der Teufel liegt jedoch im Detail. Wenn man beispielsweise den Sensor zur Fenster- und Türenüberwachung als Thermostat verwenden möchte, muss man, damit das Ganze funktioniert die entsprechenden Regeln sowohl für den Fall, dass die Tür geöffnet, wie auch für den Fall, dass sie geschlossen ist, anlegen. Diese Feinheiten eröffnen dem Benutzer zwar zusätzliche Flexibilität – die Heizung soll zum Beispiel nur dann laufen, wenn alle Fenster zu sind -, verlangen aber auch ein vorausschauendes Konzept, das alle Eventualitäten abdeckt. Einfach auf gut Glück drauf los konfigurieren wird nicht unbedingt zum Erfolg führen, am besten, man nimmt erst einmal Papier und Bleistift zur Hand, überlegt, welche Szenarien man realisieren möchte, und macht sich erst dann an die Arbeit, das Ganze umzusetzen. Da die Online-Hilfe zum Teil leider nur sehr rudimentäre Informationen enthält, ist Herumexperimentieren nach dem Trial-and-Error-Verfahren dennoch unumgänglich.

Die Regeln, nach denen das Devolo Home Control System arbeiten soll, werden nach dem Bausteinprinzip erstellt. Ob und wie es dann funktioniert, erfordert allerdings mehrere gründliche Testläufe.

Hat man das System erst einmal durchschaut, lassen sich ausgesprochen spannende Szenarien entwickeln, die über das Ein- und Ausschalten eines Lichts via Handy oder Zeitschaltung weit hinaus reichen. So sind etwa Türkontakte und Bewegungsmelder serienmäßig auch mit einem Temperaturfühler und einem Helligkeitssensor ausgestattet. So kann etwa das Licht im Vorzimmer so programmiert werden, dass es sich automatisch für 30 Sekunden lang einschaltet, wenn eine Person den Raum betritt – aber nur dann, wenn die Helligkeit einen gewissen Grenzwert unterschreitet.

Interessant ist auch die Option, den Stromverbrauch an einer bestimmten Steckdose zu messen und dann darauf zu reagieren. Ein Beispiel: Sobald der Fernseher eingeschaltet wird, registriert die Messsteckdose den erhöhten Stromverbrauch und schaltet automatisch die Wohnzimmerlampe ab. Dank der Statistik-Funktion kann man auch gleich ablesen, wie lange der Fernseher eingeschaltet war.

Die Schalt- und Messsteckdosen sind mit einem Stückpreis von knapp 50 Euro zwar nicht gerade billig, können aber bei richtiger Platzierung wesentlich zur Sicherheit beitragen. Wenn man etwa das Bügeleisen immer an einer solchen Dose anschließt, braucht man sich nie mehr Sorgen zu machen, ob man das Gerät vor dem Wegfahren auch tatsächlich abgesteckt hat – es reicht ein Blick auf das Handy, um wieder beruhigt weiterfahren zu können, und sollte man wider Erwarten tatsächlich einmal vergessen haben, das Bügeleisen abzustecken, reicht ein Fingertipp auf das Handy-Display, um die entsprechende Steckdose zu deaktivieren. Auch E-Herd und Backrohr lassen sich auf diese weise kontrollieren, vorausgesetzt allerdings, dass diese Geräte mit 220 Volt arbeiten und weniger als 3000 Watt saugen.

Leider gibt es im Augenblick noch keine Schaltelemente, die unter Putz montiert werden können, allerdings ist damit zu rechnen, dass Devolo schon in absehbarer Zeit auch solche Komponenten auf den Markt bringen wird. Einen programmierbaren Wandschalter, mit dem man bis zu vier verschiedene Elemente – momentan noch die Steckdosen – kontrollieren kann, gibt es jetzt schon. Auch eine Mini-Fernbedienung für den Schlüsselanhänger ist zu haben. Damit erspart man sich das Herumfummeln mit dem Handy, wenn man nur schnell das Licht einschalten oder das Garagentor öffnen möchte.

Neben den reinen Schaltvorgängen ist das Devolo System auch imstande, eine E-Mail oder eine SMS zu verschicken, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Allerdings sollte man gut überlegen, welchen Umständen man diese Option tatsächlich zuweisen will – wenn etwa jedesmal, wenn ein Wolke vorbei zieht, ein Alarm ausgelöst wird, wird die Home Automation leicht zum persönlichen Spammer. Sinnvoll ist es auf jeden Fall, den optionalen Rauchmelder im Falle des Falles eine Message verschicken zu lassen. Anderen Geräte, wie zum Beispiel dem Bewegungsmelder, können auch zeitgesteuert mit bestimmten Regeln verknüpft werden, so dass etwa nur dann eine Alarmbotschaft verschickt wird, wenn zu einem Zeitpunkt, an dem eigentlich niemand im Haus sein sollte, eine Bewegung registriert wird.

Eine der Kernkomponenten von Devolo Home Control ist die intelligente Heizungssteuerung, die momentan aber leider nur mit Zentralheizungen zusammen arbeitet, da das Steuerelement auf mechanischem Weg das Heizungsventil öffnet und schließt. Bei Elektroheizungen kann man zwar tricksen, indem man den Heizkörper an eine Devolo-Steckdose anschließt, die Schalt-Temperatur kann dann allerdings nur über den PC oder das Handy festgelegt werden. Bei einer Zentralheizung dagegen können Thermostat und Regler in einer Gruppe zusammengefasst werden, sodass die gewünschte Temperatur auch ganz komfortabel an einem Wand-Thermostat eingestellt werden kann. Allerdings konnten wir diese Funktion mangels eines entsprechenden Heizsystems nicht in der Praxis testen.

Sollen Geräte wie etwa ein Heizkörper, eine Wasserpumpe oder ein Türöffner via Home Control gesteuert werden, ist darauf zu achten, dass diese einen normalen, mechanischen Ein- und Aus-Schalter haben, der dann natürlich immer auf „Ein“ stehen muss. „Moderne“ Geräte, die beispielsweise über Sensortasten oder eine Fernbedienung bedient werden, lassen sich damit ebenso wenig steuern wie elektronische Geräte mit Standby-Funktion, denn die Schaltsteckdose regelt ja nur, ob Strom fließt oder nicht. Wenn man, um etwa ein Klimagerät oder einen Heizstrahler einzuschalten, es erst mit dem Strom verbinden und dann noch auf einen Taster tippen muss, ist es für die Integration in eine Home Automation-Umgebung leider nicht geeignet. Und das betrifft nicht nur das Devolo-System, sondern auch alle vergleichbaren Produkte anderer Anbieter. Allerdings gibt es schon eine Menge von Geräten von Drittherstellern, die ebenfalls den Z-Wave-Standard unterstützen, und daher – zumindest theoretisch – in das Devolo-System integriert werden können. Ob dann aber wirklich alle Funktionen zur Verfügung stehen, zeigt erst die Praxis, daher im Fall der Fälle immer ein Rückgaberecht vereinbaren!

Das Devolo Home Control Starter-Set mit der Steuereinheit, einer Schalt-/Messsteckdose und einem Fenster-/Tür-Kontakt ist derzeit ab etwa 190 Euro im Handel zu finden, die Erweiterungskomponenten kosten, je nach Funktionalität, ungefähr zwischen 50 und 100 Euro.

www.devolo.de