Community soll App am Leben erhalten

Programmierern, die ihr Können der Allgemeinheit uneigennützig und kostenlos zur Verfügung stellen, gebührt höchster Respekt. Allerdings darf man es Leuten, die dafür ihre Freizeit opfern, auch nicht verübeln, wenn sie ein Projekt früher oder später aus Zeitmangel auf Eis legen oder komplett einstellen. Der Entwickler der App NÖ Finderlein, der bisher einzigen Handy-Anwendung, die bei der Planung und Verwaltung von Ausflügen mit der Niederösterreich-Card hilft, hat einen anderen Weg beschritten: Er hat sein Tool in ein Open Source Projekt umgewandelt und bittet nun die Benutzer um aktive Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Software und der Wartung der Datenbank.

Die Niederösterreich-Card zählt zu Österreichs beliebtesten Freizeitkarten: Für eine Jahresgebühr von 54 Euro kann man 325 Freizeiteinrichtungen in Niederösterreich und Wien, so wie vereinzelte Ziele in Oberösterreich, dem Burgenland und der Steiermark kostenlos besuchen, einige davon sogar mehrmals. Zu dem Angebot zählen Burgen und Schlösser, Thermen und Sportanlagen, Schiffe, Sonderzüge und Seilbahnen… Es ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei, und man kann sich gegenüber den regulären Eintrittsgebühren ganz locker ein paar hundert Euro ersparen.

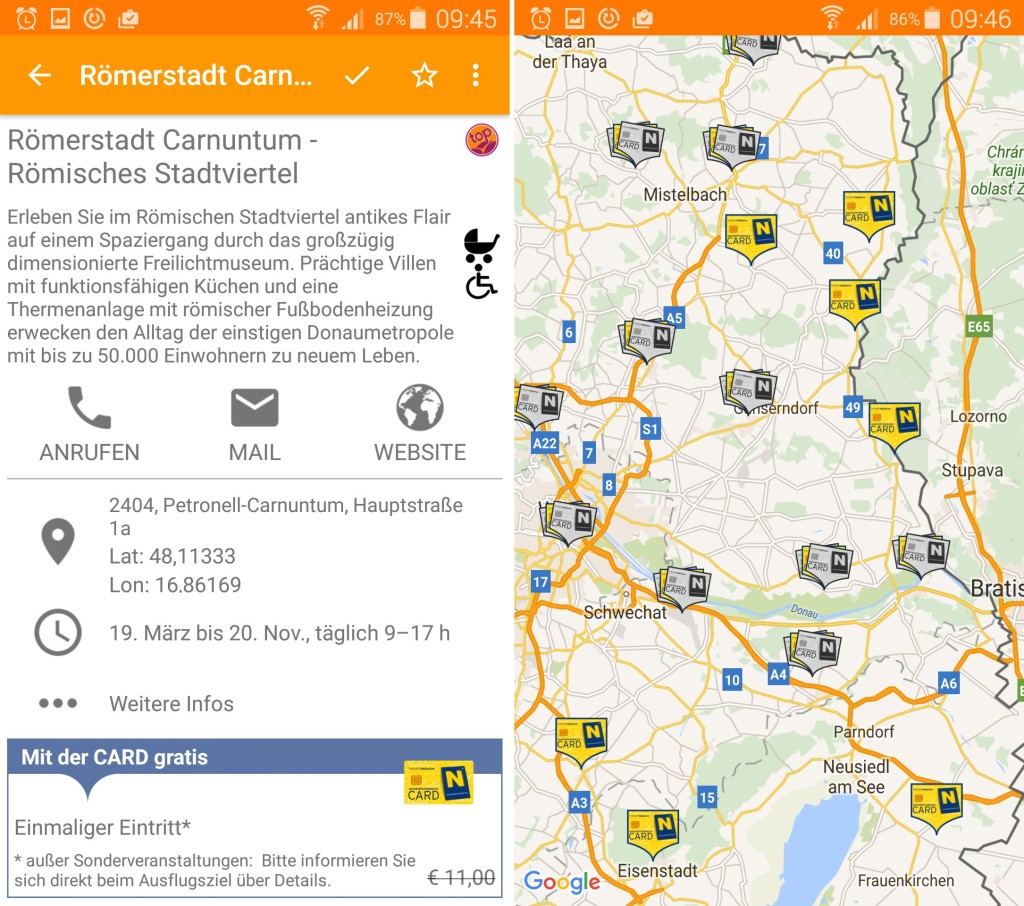

Das einzige Problem: Es gibt bisher keine offizielle Handy-App zur Verwaltung der Ausflüge. Deshalb hat ein findiger Programmierer das Programm NÖ Finderlein entwickelt. Das Herzstück ist eine Datenbank, in der alle Ausflugsziele samt Kurzbeschreibung, Telefonnummer, Öffnungszeiten und Internet-Verlinkung gespeichert sind. Die einzelnen Orte können als Overlay auf Google Maps angezeigt werden, der Benutzer kann sich anzeigen lassen, welche Attraktionen sich in der unmittelbaren Umgebung befinden, und vor allem kann er abhaken, welche Orte er in der aktuellen Saison schon besucht hat. Alles in allem ein sehr nützliches Tool, und wer das NÖ Finderlein einmal verwendet hat, will es künftig nicht mehr missen.

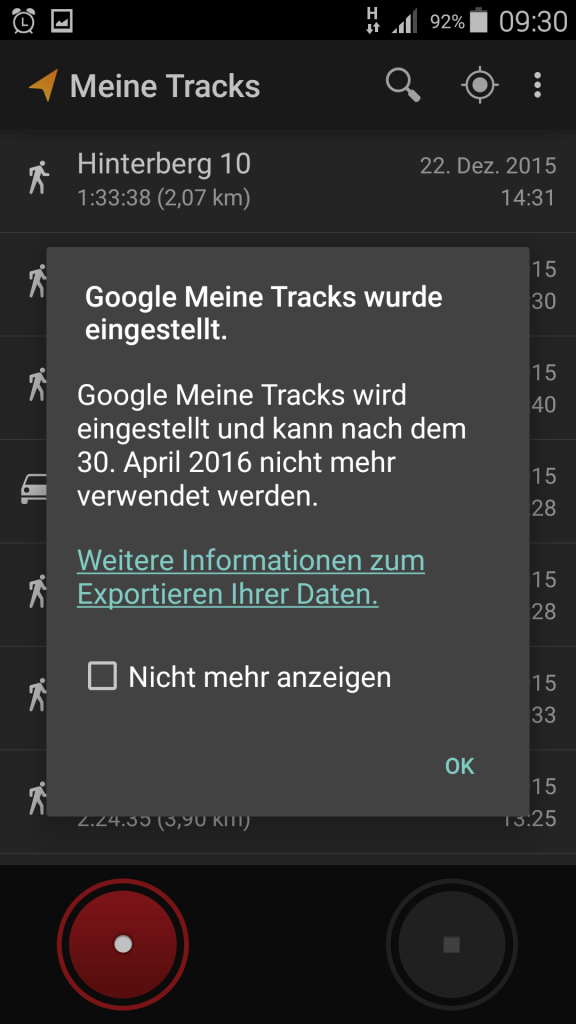

Genau diese Gefahr drohte aber: Zwei Wochen lang herrschte quasi Funkstille, da dem Entwickler seinen eigenen Angaben zufolge einfach die Zeit fehlte, nach dem Saisonwechsel vom 31. März zum 1. April die Datenbank auf den aktuellen Stand zu bringen. Außerdem hatten sich im letzten Jahr einige Programmierschnittstellen bei Android verändert, was bei der Weiterentwicklung des NÖ Finderleins ebenfalls berücksichtigt werden musste.

Nur hat sich „Der Qurps“, wie sich Programmierer Roman Reitschmied innerhalb der Community nennt, entschlossen, sein nicht nur ihm selbst, sondern auch hunderten Anwendern ans Herz gewachsene Projekt auf Open Source Basis weiterzuführen. Im ersten Schritt bittet er die User, die Datenbank um die Objektnummern aus dem offiziellen Niederösterreich-Card-Katalog zu ergänzen, sowie gewünschte Verbesserungen an der Software gleich als so genannte Pull-Request unter https://github.com/derqurps/noefinderlein auf der Github-Plattform zu posten. Auf diese Weise ist (hoffentlich) gewährleistet, dass das NÖ Finderlein den Ausflüglern auch in den kommenden Jahren zur Verfügung steht.

Seit 15. April funktioniert die App jedenfalls wieder – zwar noch nicht mit allen Features, aber für den sorglosen Start in die aktuelle Ausflugsaison reicht es auf jeden Fall aus.

Ein kleiner Tipp aus meinen persönlichen Erfahrungen: Bevor man sich hundert Kilometer auf den Weg macht, sollte man auf jeden Fall im Internet oder per Telefon direkt beim Ausflugsziel checken, ob die jeweilige Attraktion tatsächlich zum gewünschten Zeitpunkt geöffnet ist – das NÖ Finderlein wird mit den offiziellen Daten aus dem Katalog der Niederösterreich Card gefüttert, und alle Fehler aus dem Katalog – und solche gibt es leider immer wieder – werden eins zu eins auch in der App abgebildet.

https://play.google.com/store/apps/details?id=at.qurps.noefinderlein.app&hl=de

https://github.com/derqurps/noefinderlein

http://www.niederoesterreich-card.at/